Für diese Publikation haben wir untersucht, an welchen Alltagsorten Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Werten und Überzeugungen aufeinandertreffen und wie sie dort für zivilgesellschaftliche Ansprache empfänglich sind.

Mit der Auswahl „Cookies Akzeptieren“ stimmen Sie der Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien auf unseren Websites von Mor in Common e.V. zu. Dadurch können wir Ihre Aktivitäten anhand von Geräte- und Browsereinstellungen nachvollziehen. Dies ermöglicht es uns, Ihre Interessen bei der Nutzung unserer Website besser zu verstehen und unsere Website stetig zu verbessern. Die Verarbeitung erfolgt zur statistischen Analyse. Dabei werden Daten an Dritte auch außerhalb der Europäischen Union weitergegeben und dort verarbeitet. Sie können unter Cookie-Einstellungen Ihre Einwilligung auf Grundlage weiterer Informationen auch für einzelne Zwecke oder einzelne Funktionen erteilen und dort jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Cookies einstellen

Statistische Analyse ist die Verarbeitung und Darstellung von Daten über Nutzeraktionen und -interaktionen auf Websites und Apps (z.B. Anzahl der Seitenbesuche, Anzahl der eindeutigen Besucher, Anzahl der wiederkehrenden Besucher, Einstiegs- und Ausstiegsseiten, Verweildauer, Absprungrate, Betätigung von Schaltflächen) und ggf. die Einteilung von Nutzern in Gruppen aufgrund technischer Daten über die verwendeten Softwareeinstellungen (z.B. Browsertyp, Betriebssystem, Spracheinstellung, Bildschirmauflösung).

Für diese Publikation haben wir untersucht, an welchen Alltagsorten Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Werten und Überzeugungen aufeinandertreffen und wie sie dort für zivilgesellschaftliche Ansprache empfänglich sind.

Wir wollten besser verstehen, wie es zivilgesellschaftlichen Akteuren gelingen kann, möglichst viele gesellschaftliche Gruppen einzubinden – und nicht nur ohnehin aufgeschlossene, für Begegnung und Ansprache offene Menschen. Besonderes Augenmerk haben wir insbesondere auf das, in unserer vorangegangenen Forschung identifizierte, unsichtbare Drittel gelegt, dass im Allgemeinen schlechter für gesellschaftspolitische Arbeit erreichbar ist.

Mit unseren Erkenntnissen wollen wir zivilgesellschaftlichen Akteuren – aber auch Betreibern von Alltagsorten als neuen Partnern – Hinweise geben, wo und wie Ansprache und Begegnung gelingen kann, um so die eigene „Filterblase“ zu überwinden.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir zunächst mit zahlreichen Akteuren, Institutionen und Einrichtungen gesprochen, die im engeren und weiteren Sinne am Thema Begegnung arbeiten. Wir wollten wissen, wie sie ihre eigene Rolle verstehen und wie wir sie mit Forschungserkenntnissen darin stärken können, mit Begegnung gesellschaftliche Trennlinien zu überwinden. Diese Gespräche waren wertvolle Grundlage für unsere Befragung von über 2.000 Personen, die der Studie „Begegnung und Zusammenhalt: Wo und wie Zivilgesellschaft wirken kann“ zugrunde liegt. Das Projekt „Gesellschaftliche Integration und Begegnung im öffentlichen Raum“ wurde von der Stiftung Mercator gefördert.

Ein Überblick über die Inhalte der Studie:

Hier geht es zur Executive Summary

Die Autorinnen:

Sarah Wohlfeld

Laura-Kristine Krause

Projektmitarbeit:

Jérémie Gagné

Falco Hüsson

Anna Lob

Anna Theil

Aus den Erfahrungen unserer Forschung zu Begegnung, Alltagsorten und Zusammenhalt ist eine Werkstatt entstanden, in der wir unsere Forschungsergebnisse systematisch in die Praxis tragen.

Gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft entwickeln wir dort kreative Ideen, um Menschen anders zu erreichen und über gesellschaftliche Trennlinien hinweg zusammenzubringen.

Mit der Werkstatt schaffen wir Raum und Zeit für eine fundierte Begleitung bei der Reflexion eurer Arbeit, Fragestellungen und Herausforderungen sowie der Entwicklung neuer Ideen und Projekte.

Mehr Infos

Zusammenfassung unserer sechs gesellschaftlichen Typen

Wir haben in unserer Forschung sechs gesellschaftliche Typen gefunden, die für die zivilgesellschaftliche Arbeit als Zielgruppen dienen können. Um sie besser zu verstehen, haben wir für jeden Typ eine Karte entwickelt, die ihn erklärt. Was mögen Menschen, die zu diesem Typen gehören? Wie blicken sie auf Gesellschaft? Die Karten ermöglichen einen schnellen Einstieg in verschiedene Lebensrealitäten.

Gesellschaftliche Typenkarten herunterladen

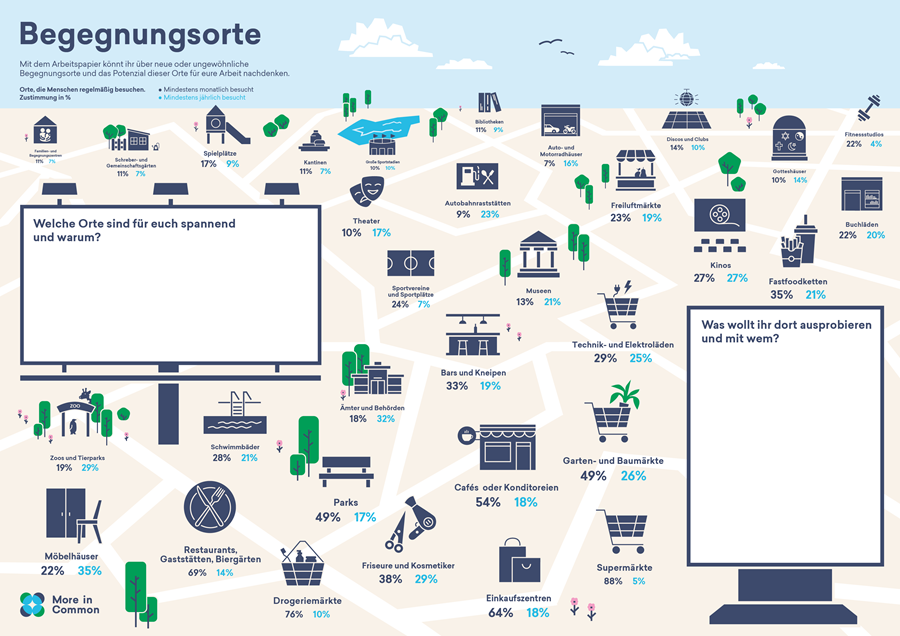

Arbeitspapier Begegnungsorte

Hier geht es darum, dass Organisationen die Alltagsorte für sich identifizieren, die für sie spannend sind. Über welche Orte wurde noch nie nachgedacht? Welche Orte sind bereits gut bekannt? Was wurde an den Orten bisher gemacht? Und wie können sie in Zukunft genutzt werden? Für all diese Fragen bietet das Arbeitspapier den notwendigen Raum für Kreativität.

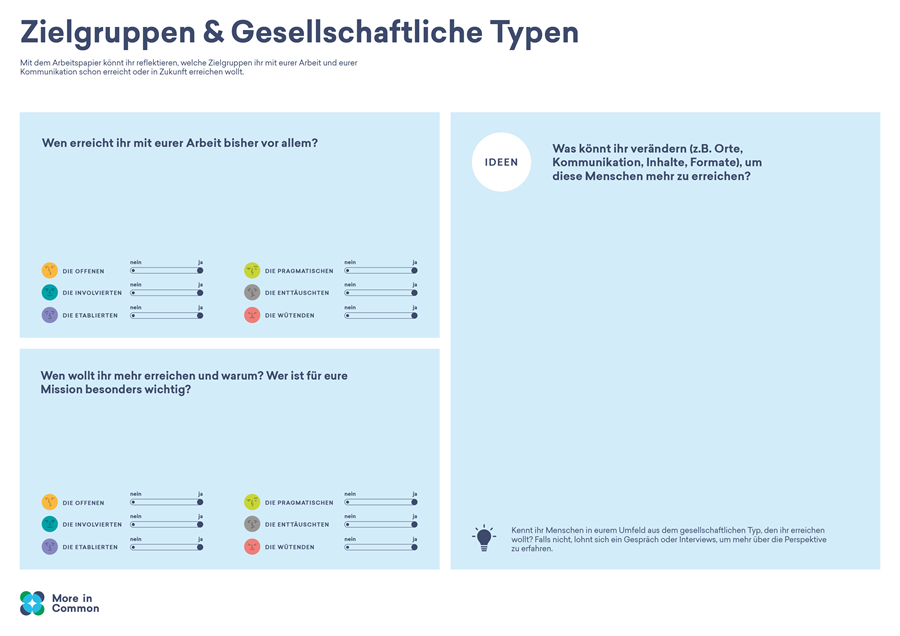

Arbeitspapier Zielgruppen & Gesellschaftliche Typen

Für uns war das Gefühl, dass klassische Begegnungsformate oft ähnliche Menschen erreichen, ein Anlass in dieses Projekt zu starten. Wir glauben, dass es hilfreich sein kann, die Frage nach Zielgruppen neu zu stellen. Die sechs gesellschaftlichen Typen, die wir in unserer Forschung gefunden haben, sollen dabei helfen über neue Zielgruppen nachzudenken. Dieses Arbeitspapier ermöglicht einen strukturierten Zugang zum Thema.

Arbeitspapier Begegnungsprojekte

Auch für die konkrete Planung von Projekten, die sich mit Begegnung befassen, hilft es, sich vorher einige Fragen zu stellen. Im Zentrum steht für uns dabei das „Warum?“. Was kann mit diesem Projekt erreicht werden? Aus dieser Frage lassen sich dann vielleicht auch schon erste Antworten zur weiteren Vorbereitung des Projektes ableiten. Wo kann es stattfinden, was kann dort passieren und wer kann wie erreicht werden?

Miro Board mit den Arbeitspapieren

Für alle, die digital und interaktiv mit dem Team an diesen Themen arbeiten wollen, haben wir ein Miro-Board mit allen Arbeitspapieren vorbereitet. Miro ist ein intuitives Online-Whiteboarding-Tool, das man zum Beispiel sehr gut für Online-Workshops oder Brainstormings einsetzen kann. In der Basis-Version ist es zudem kostenfrei. Hier wird erklärt, wie man ein Miro-Board kopiert.

Zum Miro-BoardNeue Zürcher Zeitung - Kommunikation findet nur noch in der eigenen Filterblase statt: Lässt sich das verhindern?

Ungleichheiten werden grösser und Lebensrealitäten entfernen sich voneinander während die Herausforderungen an unser Zusammenleben rasant steigen. Wie können wir der voranschreitenden Spaltungen in der Gesellschaft entgegenwirken und noch rechtzeitig die Kurve kriegen? Das Video-Team der Neuen Zürcher Zeitung hat uns begleitet. (24.12.2021)